Denken schafft Wirklichkeit

Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommen ihm Zweifel: Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt, und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts angetan; der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht’s mir wirklich. – Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch noch bevor er „Guten Tag“ sagen kann, schreit ihn unser Mann an: „Behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel!“ (Paul Watzlawick: Anleitung zum Unglücklichsein, Piper 1983).

Im Rahmen seiner objektiven Lebenslage schafft sich jeder Mensch durch die Art wie er denkt seine eigene Wirklichkeit. Im ersten Schritt durch die Art der Interpretation und Bewertung einer Situation. Im zweiten Schritt durch das dem Denken entspringende Fühlen und Handeln und die daraus folgende Einflussnahme auf die eigene Lebenswelt. Je dynamischer die Entwicklung – in der Gesellschaft als Ganzes oder im persönlichen Leben – desto mehr sind alle geistigen Ressourcen zur Bewältigung der anstehenden Lebensaufgaben gefordert.

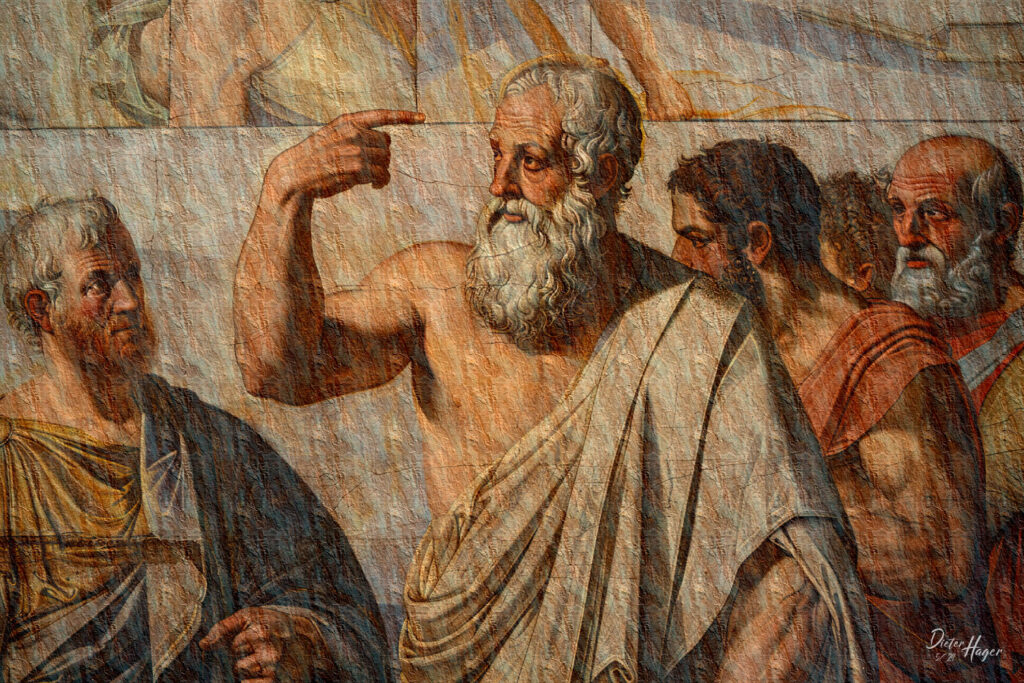

Reflexive Haltung

Schon früh in der Menschheitsgeschichte traten unabhängige Geister auf den Plan, die herkömmliches Denken (s.u. Paradigmen) kritisch hinterfragten. Sokrates beispielsweise stellte nicht nur Allgemeinplätze wie „Tapferkeit“ oder „Gerechtigkeit“ auf den Prüfstand, er entwickelte auch eine Methode des strukturierten Dialogs, die er als „Hebammenkunst“ bezeichnete. Zweck der sokratischen Gesprächsführung ist nach Platon die gemeinsame Einsicht in einen normativen und/oder zwischenmenschlichen Sachverhalt auf der Grundlage von Frage und Antwort. Das geflügelte Wort „Ich weiß, dass ich nichts weiß“ kennzeichnet die ergebnisoffene und lernbereite Haltung von Sokrates gegenüber seinen Gesprächspartnern. Das eigene Denken einschätzen und gestalten zu können ist ein Haupanliegen von Sokrates, der nach Platon meinte, dass ein Leben ohne Prüfung für den Menschen nicht lebenswert sei. In diesem Sinne möchte Reflexionskunst ein durch Bildgestaltung verstärkter sokratischer Dialog sein.

Ganzheitlich denken

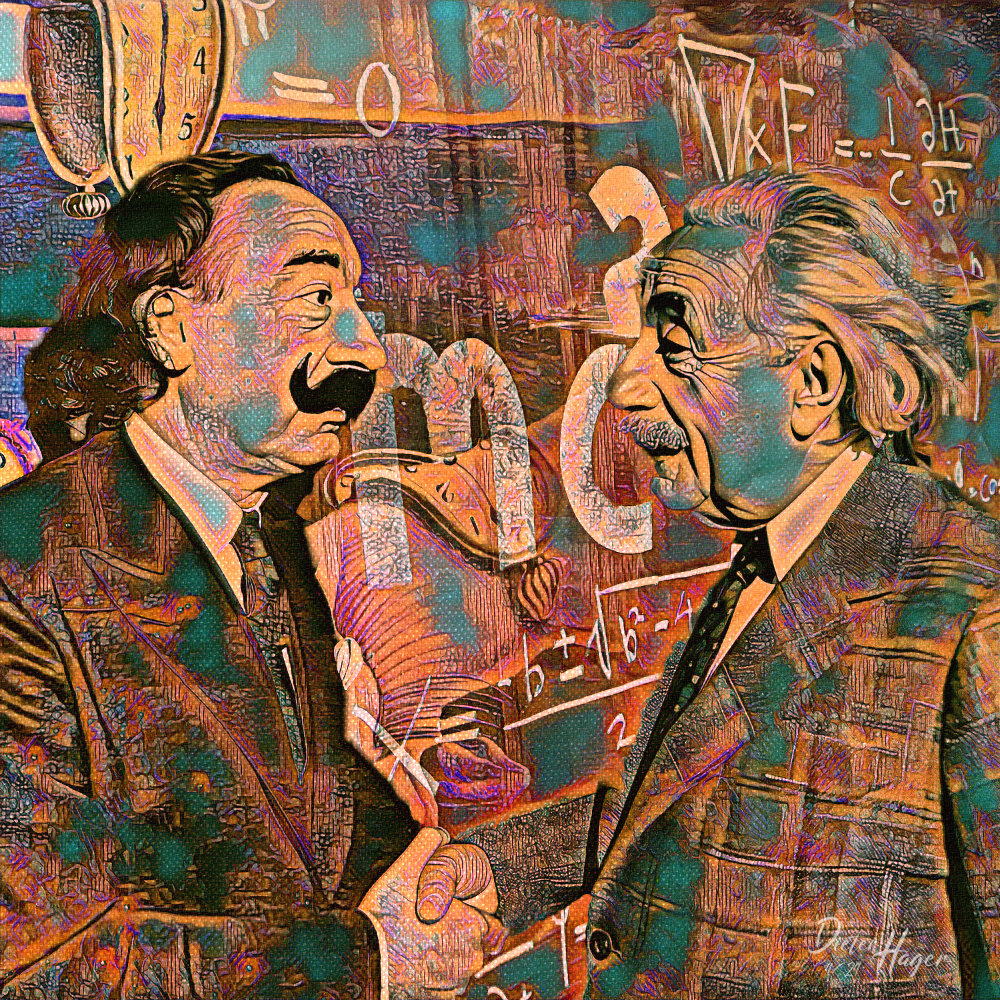

Wie Helmut Fuchs und Andreas Huber in ihrem Buch „Metaphoring“ ausführlich belegen, können theoretische Begriffe wie „Identität“ oder „Rationalität“ sowie komplexe Sachverhalte wie z.B. „Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“ nur mit Hilfe von Metaphern in ihrer Bedeutung voll erfasst werden.

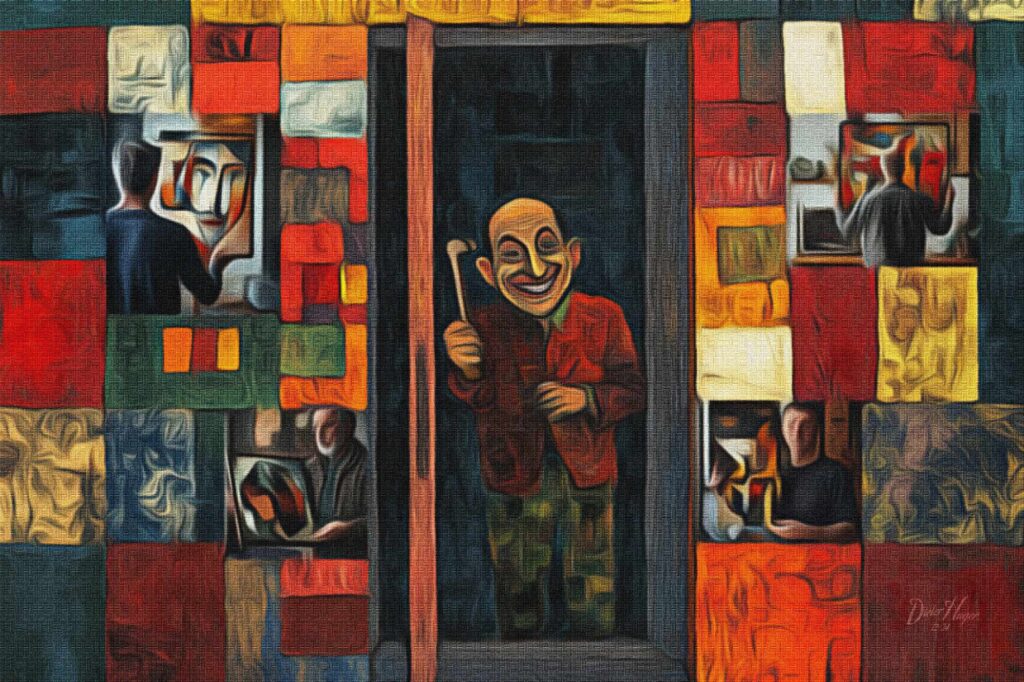

Reflexionskunst ist deshalb in einem ersten Schritt die Verdeutlichung fundierter Prinzipien oder irriger Paradigmen durch sprachliche Konkretisierung (Redensarten, Zitate, Synonyme), durch bildhafte Darstellung (Fotos, Videos, Symbole), durch abstrakte Visuale (Grafiken & Diagramme), durch narrative Umschreibungen (Anektoten, Geschichten, Metaphern), durch inhaltliche Entsprechungen (Beispiele, Vergleiche, Analogien) oder durch kulturelle Bezüge (Literatur, Film, Kunst).

Durch einen kreativen Inkubationsprozess entsteht in einem zweiten Schritt aus der Kombination von kognitivem Wissen und dazugehöriger Bildsprache das visuelle Endprodukt. Das Ergebnis ist eine geistig-kulturelle Win-Win-Situation: Die verbale Aussage gewinnt durch Metaphorik und Bildkunst. Künstlerische Intuition und Ästhetik profitieren von einer soliden Argumentationsbasis.

In seinem Buch „The Master and His Emissary“ vergleicht Iain McGilchrist die Beziehung zwischen den beiden Hirnhälften mit der zwischen einem Herrn und seinem Gesandten. Danach gibt die rechte Hemisphäre als Herr die Richtung vor, die sprachbegabte linke dagegen fasst das jeweilige Tun in Worte. Die rechte Gehirnhälfte sieht eher das große Ganze, die linke liefert Begründungen dafür und fokussiert die Details. Denn Sinn dieser Arbeitsteilung zeigt McGilchrist am Beispiel eines Vogels auf, der ein Nest baut. Einerseits muss er sich darauf konzentrieren, akkurat Zweige zusammenzuknüpfen. Andererseits muss er offen bleiben für Unerwartetes – etwa einen plötzlich auftauchenden Feind (Die Zeit Nr. 25, vom 13.06.2013).

Lange Erfahrung mit den verschiedensten Mind-, Konzept- und Kausalmapping-Verfahren helfen Dieter Hager, eine Brücke zwischen den beiden Denkmodi herzustellen.

Reflexionswelten

Im Anschluss an Karl Popper, dem Philosophen des „Kritischen Rationalismus“, unterscheidet Dieter Hager zwischen drei Bereichen der Wirklichkeit: einer Welt 1 der physikalisch-technischen Gegebenheiten, einer Welt 2 der mentalen Zustände und Prozesse und einer Welt 3 der geistigen Erzeugnisse des Menschen, zu der gleichfalls theoretische Systeme, Mythen, Werke der Kunst und soziale Institutionen gehören. Popper zufolge ist Welt 3 ein eigenständiges Universum, das weder rein physikalisch (Welt 1) verstanden kann, noch mit der Welt subjektiver Bewusstseinszustände (Welt 2) gleichgesetzt werden kann (Karl Popper: Three Worlds. The Tanner Lecture of Human Values. Delivered at The University of Michigan 1978). Das Zusammenspiel von Welt 2 und Welt 3 basiert auf der Theorie, dass Welt 3 teilweise autonom ist. Zum Beispiel führt die Entwicklung wissenschaftlicher Theorien in Welt 3 zu unbeabsichtigten Konsequenzen, indem Probleme und Widersprüche von Welt 2 entdeckt werden. Ein anderes Beispiel ist, dass Lernprozesse dazu führen, dass Welt 3 Welt 2 verändert. Die Schaffung eines geistig-kulturellen Inspirationsraums ist eine kreative Leistung mit offenen (Rück-)Wirkungen auf Urheber und Publikum.

Um die Bedeutung von Welt 3 zu verdeutlichen macht Karl Popper von zwei Münchhausen-Metaphern Gebrauch:

„So ziehen wir uns an unseren Haaren aus dem Sumpf des Unwissens; so werfen wir ein Seil in die Luft und steigen daran hoch – wenn es an irgendeinem noch so schwachen Zweiglein Halt findet … Wenn ich recht habe mit der Vermutung, dass wir nur durch die Wechselwirkung mit der Welt 3 (Wissenschaft und Kunst, DH) wachsen und zu einem Selbst werden, dann ist der Gedanke tröstlich, dass wir alle zu dieser Welt beitragen können …“ (Karl Popper: Ausgangspunkte. Meine intellektuelle Entwicklung. Piper 2004).

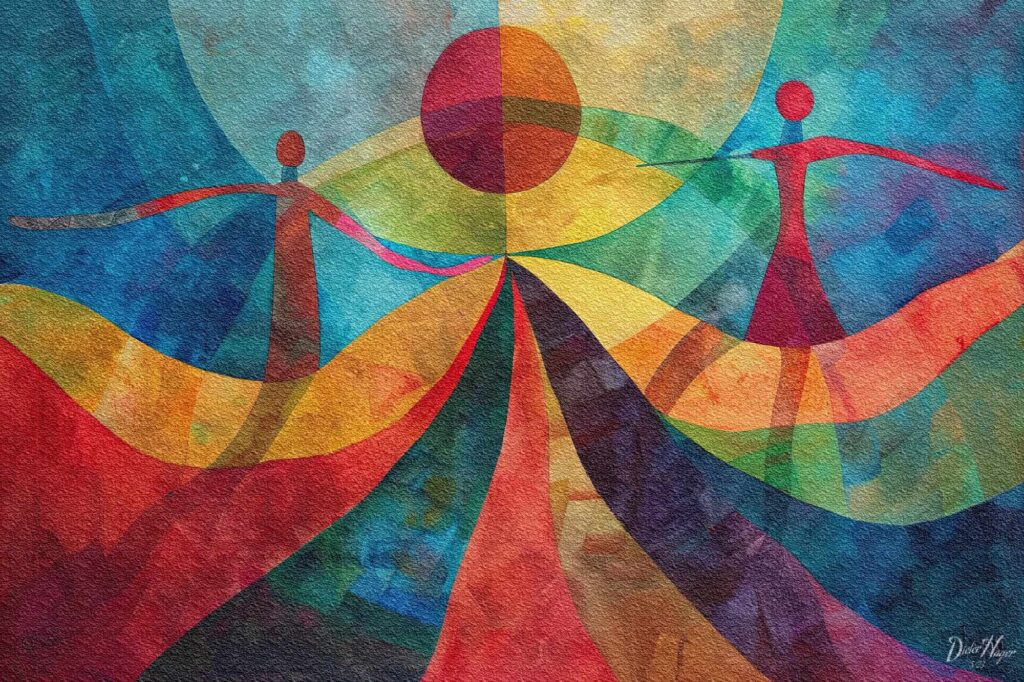

Reflexionskunst beschäftigt sich mit der sozialen, der subjektiven Welt und den Komponenten der geistig-kulturellen Welt:

– Gesellschaftsreflexion: Betrachtung von Zeitgeschichte, verschiedenen Kulturkreisen und sozialen Milieus

– Selbstreflexion: Überdenken von Lebenswelt und Identität, Entwicklung einer Lebensvision, gedankliche Umstrukturierung und Lebensrückschau

– Kulturreflexion: Nutzung aller Bereiche von Kunst und Kultur für Lebensgestaltung und soziale Beziehungen

– Prinzipienreflexion: universell bewährte Grundsätze und Gesetzmäßigkeiten für eine nachhaltige Lebensführung, abgeleitet aus Gesellschafts-, Kultur- und Selbstreflexion

Eigenverantwortlich und effektiv handeln

Da sich der Mensch durch Reflexion selbst wie aus der Perspektive eines anderen betrachten kann, ist er prinzipiell auch in der Lage, den eigenen Willen zu lenken und an langfristigen Zielen und moralischen Maßstäben auszurichten. Reflexives, vernünftiges und selbstbestimmtes Denken stellt dabei das Gegenstück dar zu willkürlichem, emotionsgesteuertem und rücksichtslosem Reagieren. Um sich die eigene Freiheit grundsätzlich deutlich zu machen empfiehlt Immanuel Kant, sich die heldenhaft moralische Handlungsweise historischer Persönlichkeiten vor Augen zu führen. In dem Augenblick beispielsweise, indem wir mit Ehrfurcht und Staunen den Widerstandskampf der Weißen Rose betrachten, entdecken wir, dass nicht Lust, wohl aber Gerechtigkeit den Menschen zu Taten zu bewegen vermag, die das stärkste Verlangen, die Liebe zum Leben, überwinden. Beispiele für Helden im Sinne von Kant:

Die Weiße Rose: eine deutsche Widerstandsgruppe gegen die nationalsozialistische Diktatur, die hauptsächlich von Studenten getragen wurde.

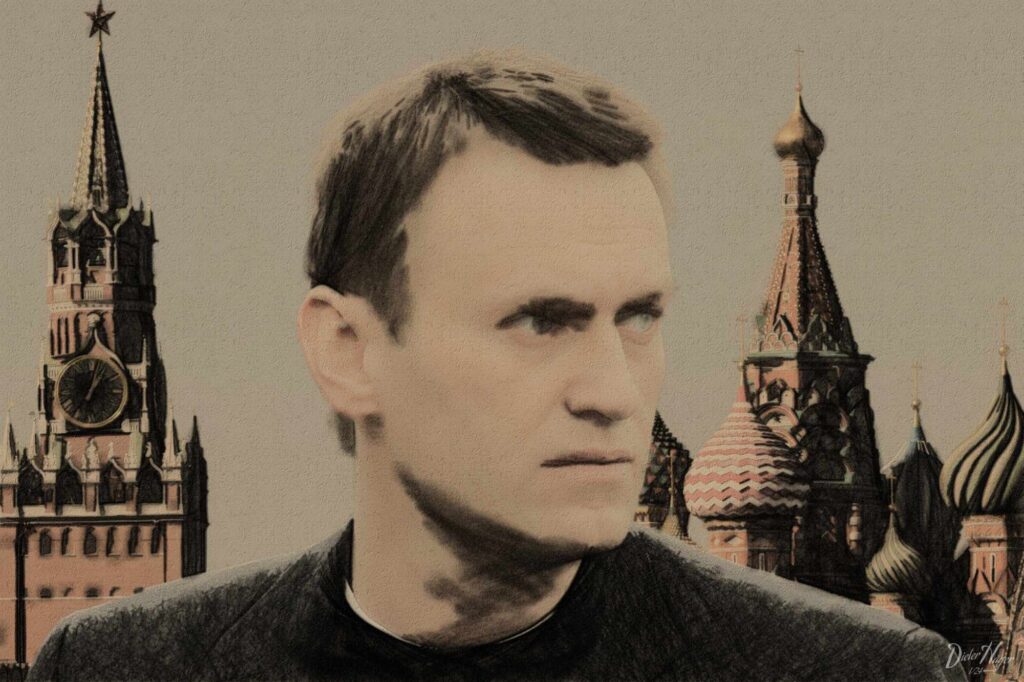

Alexei Nawalny: zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilter Oppositionspolitiker Russlands, der am 19.02.2024 im Gefängnis zu Tode kam.

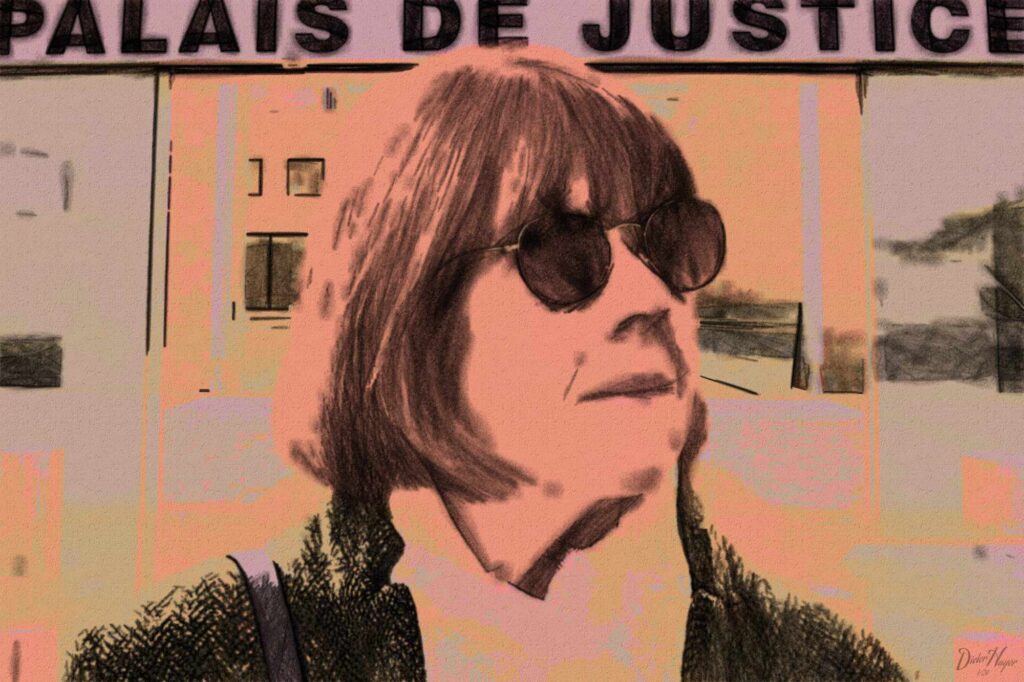

Gisèle Pelicot: wurde von ihrem Mann betäubt und im Internet zur Vergewaltigung angeboten. Um die Opferrolle hinter sich zu lassen und den Tätern die Scham zuzuordnen, setzte sie durch, dass der Prozess im Jahr 2024 unter Zulassung der Öffentlichkeit stattfand und die Videoaufnahmen der Taten im Beweisverfahren gezeigt wurden.

Denken, Entscheiden und Handeln sind nicht insofern frei, als sie maß- und schrankenlos vonstatten gehen, sondern dadurch, dass sie sich an einsichtigen und begründeten Prinzipien orientieren und freiwillig befolgt werden, auch wenn sie dem spontanen Gutdünken oder dem momentanen Lustgewinn zuwiderlaufen.

Ein Leben nach philosophisch begründeten ethischen Maßstäben zu führen, ist nach Kant allen mündigen Bürgern möglich. Die Prinzipien nachhaltiger Lebensgestaltung und dauerhafter Erfolge können von jedermann erkannt und in die Tat umgesetzt werden.

Dies bedeutet einerseits, die innere Stimme zu entdecken und in jeder Altersphase und zu allen Zeiten danach zu leben. Des weiteren den roten Faden in der eigenen Biografie zu erkennen und die persönlichen Leistungen und Fähigkeiten wertzuschätzen, sowie Irr- und Umwege als wichtigen Bestandteil des eigenen Lern- und Entwicklungsprozesses betrachten und in das Gesamtbild eines sinnvollen Werdegangs einzuordnen. Schließlich die Aufgaben in jedem Lebensabschnitt auszumachen und von einem visionären Zukunftsstandpunkt aus in Angriff zu nehmen. Andererseits impliziert Mündigkeit aber gleichermaßen, den eigenen Begabungen entsprechend gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und anderen Menschen dabei zu helfen, ihre individuellen Lebensziele zu erkennen und zu verwirklichen.